労務

令和7年度 介護休暇に対する法改正

「お知らせ」にも掲載しておりますが、

令和7年度より育児介護休業法の大幅な改正が施行されます。

男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、

事業主に対し、義務化・努力義務化される取り組みがあります。

ここでは、令和7年4月1日施行の「介護離職防止のための改正」についてお伝えします。

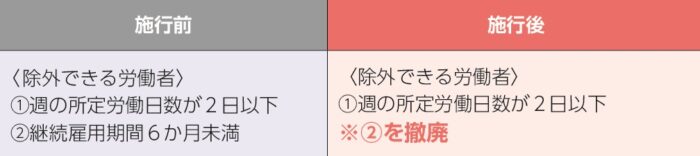

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

<改正内容>

労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止

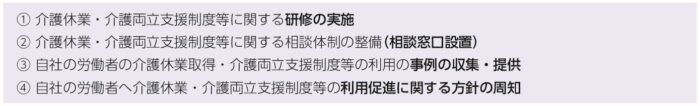

介護離職防止のための雇用環境整備(義務化)

介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、

事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければいけません。

また、複数の措置を講じることが望ましいともされています。

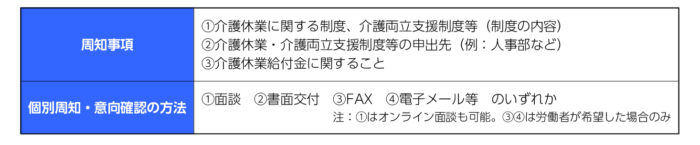

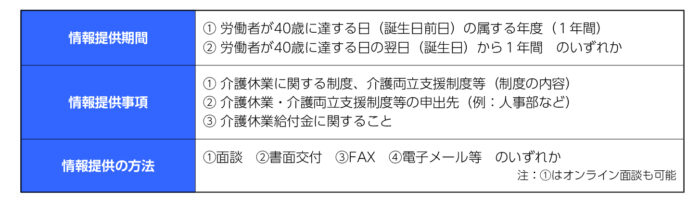

介護離職防止のための個別の周知・意向確認等(義務化)

(1)介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

介護のためのテレワーク導入(努力義務化)

要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが

事業主に努力義務化されます。

テレワークを導入する際は、就業規則等の見直しも必要です。

介護休業を取得する労働者は、40歳ころを境に増加します。

また、その世代の労働者は社内でも中核を担うことも多く、

仕事との両立に悩む労働者も少なくありません。

「仕事と介護を両立しながら、離職することなく長く働いてもらいたい」

そんな事業主の方も多いかと思います。

義務化となるこのタイミングで、ぜひ就業規則等の見直しを行い、

もっと働きやすい職場を作っていきましょう!

【相談の現場から】「職場環境の改善」に使える助成金はありますか?

今回は現場に寄せられた質問から、職場環境改善に資する助成金の活用についてご紹介します。

Q.時間外労働が多いので、労働効率をアップさせる機器を購入したいと考えています。使える助成金はありますか?

取り組みによって使える助成金はあります!

「労働効率をアップさせる機器」の購入にあたっては、

働き方改革推進支援助成金や業務改善助成金の活用が考えられます。

どちらもご支援実績の多い人気の助成金ですが、

機器を購入すれば受給できるものではありません。

購入と同時に取り組む内容によって、活用できる助成金は異なります。

それぞれの助成金の、「助成金の目的」「助成要件の取組」「助成額」をご紹介します。

働き方改革推進支援助成金

この助成金は4つのコースに分かれています。

- 業種別課題対応コース

- 労働時間短縮・年休促進支援コース

- 勤務間インターバル導入コース

- 団体推進コース

ここでは「労働時間短縮・年休促進支援コース」についてご紹介します。

「助成金の目的」

働き方改革の推進に向けて、「時間外労働の削減」「年次有給休暇や特別休暇の取得促進」を目的としています。

ポイントとしては「導入する機器が労働時間を短くするかどうか」です。

「助成要件の取組」

機器の導入と同時に取り組むべき内容は、以下の1~3となります。(複数の取組OK)

1.36協定の時間外・休日労働時間数を縮減すること

2.年次有給休暇の計画的付与を導入すること

3.時間単位の年次有給休暇と特別休暇を導入すること

「助成額」

導入機器の代金の3/4 または 助成要件の取組に応じた上限額

(事業規模30名以下かつ導入機器の代金が30万円を超える場合は、4/5または上限額)

業務改善助成金

この助成金は、正確には「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」といいます。

賃上げに関する計画を申請し、交付決定を受けた上で機器の導入を行う必要があります。

「助成金の目的」

名称のとおり、賃金の引上げに向けた対策としての環境整備を図ることを目的としています。

ポイントとしては「最低賃金が一定額以上引き上がっているか」です。

「助成要件の取組」

機器の導入と同時に取り組むべき内容は、以下1・2となります。

1.事業場内で最も低い賃金を30円~90円引き上げること

2.引き上げ後の賃金額を、その事業場の下限とすること

「助成額」

導入機器の代金の3/4 または 引き上げた賃金コースの上限額

取り組み実績

これまでご支援させていただいた取り組みを一部ご紹介します。

- 美容室…全自動のシャンプー台を導入し、賃金を90円アップ

- 歯科医院…自動滅菌機を導入し、有給の計画的付与と時間単位有休・特別休暇を導入

- 飲食店…食洗器を現行のものよりグレードアップし、賃金を60円アップ

- タクシー会社…自動点呼機を導入し、勤務間インターバル制度を導入

- 中古車販売店…カーポートを設置し、賃金を50円アップ

導入機器が助成金の目的に合っているかどうか、労働局より細かく審査があります。

導入を検討する機器が対象となるかについてはお気軽に担当者までご相談ください。

また、助成金は 計画申請 → 決定 → 導入・支払 →支給申請 の流れとなります。

申請件数によっては計画申請を早めに締め切ることもありますので、

申請のご検討はお早めに!

<関連リンク>

ヒロシマワークスタイルカンファレンスに参加しました!

10月12日(木)に「HIROSHIMA WORK STYLE CONFERENCE」がクレドホール(基町クレド11階)にて開催されました。

受賞された企業の働き方改革の実践内容を聞いたり、

太田光代氏のトークセッションなど、大変有意義な時間となりました!

【相談の現場から】賃金のデジタル払いについて

今回は現場に寄せられた質問から、賃金のデジタル払いについてご紹介します。

Q.従業員より賃金のデジタルの希望があった場合、使用者は必ず応じないといけないのでしょうか?

賃金のデジタル払いは選択肢の一つです。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではありません。

また、デジタル払いを導入した事業所においても、

すべての労働者の現在の支払い方法・受け取り方法の変更が必須となるわけではありません。

労働者が希望しない場合は、これまで通り銀行口座などで受け取ることができます。

賃金のデジタル払いとは

労働基準法では賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められています。

キャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合には、

一部の資金移動業者(厚労省が指定した資金移動業者(●●Payなど)のみ)の口座への賃金支払が認められることになります。

導入にあたっての注意点

●事前の労使協定の締結が必須

●受け取り額の適切な設定を

…賃金の一部を指定資金移動業者口座で受け取り、その他は銀行口座で受け取ることも可能です

●口座の上限額は100万円

●口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間

●現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払は×

<関連リンク>

賃金のデジタル払いが可能になります!(厚労省リーフレット)

【相談の現場から】新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合の補償はどうなりますか?

今回は現場に寄せられた質問から、新型コロナウイルス感染症に感染した場合の補償についてご紹介します。

Q.5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置づけが5類へと移行されましたが、感染したため会社を休む場合の補償について変更ありますか?

A.変更となるもの、変わらず受けられるものがあります。

・感染症法上の位置づけについて

これまで、新型コロナウイルス感染症はいわゆる2類相当とされ、

政府による感染対策の措置や入院措置などの行政の強い関与がありましたが、

5類となることで季節性のインフルエンザと同等の扱いとなります。

<主な変更のポイント>

・政府によって一律に日常における基本的感染対策を求められない。

・新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められない。

・幅広い医療機関において受診が可能になる。

・医療費について、健康保険が適用され自己負担額が必要となる。

補償について

・労働基準法における休業手当

新型コロナウイルスに感染したことを理由に仕事を休む場合は、

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるため、

休業手当は支払われません。

・労災保険給付

業務に起因して新型コロナウイルスに感染したことが認められる場合には、

労災保険給付の対象となります。

また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(いわゆる後遺症)、

療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。

これは、新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の位置づけが5類に移行した後においても、

取扱いに変更はありません。

・健康保険における傷病手当金

新型コロナウイルスに感染し、その療養のため労務服することができない方については、

被用者保険に加入している方であれば傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、

直近12ヶ月の平均標準報酬月額の3分の2に相当する額が支給されます。

休業に係る各補償や休暇制度についてのご相談は、

当法人担当またはお問い合わせまでお寄せください。

【相談の現場から】新入社員を迎えるためにやるべきこと

今回は現場に寄せられた質問から、新たに従業員を迎える際にやるべきことをご紹介します。

Q.当社は今年の4月に初めて新卒社員を迎え入れます。人事労務上、やっておかなければいけないことがあれば教えて下さい。

A.新卒・中途入社問わず、入社時に対応すべきことができているかチェックしましょう。

<チェック項目>

□労働条件を書面等で通知していますか?

□雇入れ時に安全及び衛生に関する教育をしていますか?

□入社時の必要書類の提出手続きとして従業員からマイナンバーの収集を行う際に、

その利用目的をきちんと説明していますか?

□正社員・1年以上の有期雇用契約者等に対して、雇入れ時の健康診断を受診させていますか?

<試用期間を設けている場合>

□試用期間について労働条件通知書に明記し、きちんと説明していますか?

□試用期間中または期間満了時に本採用を拒否する場合の事由について、就業規則に定めていますか?

□本採用の拒否に至るまでに注意喚起を行い改善促す等の教育をしていますか?

<パートタイマー及び有期契約者に対して>

□労働条件通知書に雇用管理の改善等に関する相談窓口について記載していますか?

□雇用管理上の措置の内容(賃金・正社員転換の措置など)について説明していますか?

4月は新卒に限らず、中途入社社員なども動き始めるシーズンです。

入社時に通知が必須のもの、実施が必要なものなど、労働基準法などで定められた事項について、

実施できているか確認していきましょう。

また、試用期間を設定している場合は、その適正な運用についても注意が必要です。

適性な労務管理は、自社の現状を把握することから始まります。

就業規則の規定、労務管理に関するご相談は、いつでも当法人までお寄せください。

<参考リンク>

労務監査クラウドサービス ヨクスル

【相談の現場から】繁忙時期の残業を減らしたい・・・

今回は現場に寄せられた質問から、繁忙時期の残業を減らす施策をご紹介します。

Q.当社では、月初と月末が忙しく月中は比較的仕事量が少ないのですが、それにより月初と月末に残業が多くなってしまいがちです。なんとか繁忙時期に発生する残業を少なくしたいのですが、良い方法はありますか?

A.ご質問の場合、変形労働時間制のうち、1か月単位の変形労働時間制の採用を検討してみてはいかがでしょう。

・1か月単位の変形労働時間制とは

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業は44時間(以下、「または44時間」))

以内となるように、労働日及び労働日ごとの労働時間を設定することにより労働時間が特定の日に8時間を超えたり、

特定の週に40時間(または44時間)を超えたりすることが可能になる制度です。

この制度を採用する場合には、一定の事項を労使協定または就業規則で定める必要があります。

「労使協定または就業規則で定めるべき事項」

①対象労働者の範囲

②対象期間および起算日

③労働日および労働日ごとの労働時間

④労使協定の有効期限

・労働時間の計算方法

対象期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(または44時間)を超えないためには、

対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

上限=1週間の労働時間(40or44)×対象期間の暦日数÷7

・割増賃金の支払い

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、割増賃金の支払いが必要な時間外労働時間は以下のとおりです。

①1日について、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

②1週間については、40時間(または44時間)を超える時間を定めた週はその時間、

それ以外の週は40時間(または44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働になる時間を除く)

③対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

・運用における注意事項

1か月単位の変形労働時間制を含む変形労働時間制を採用した場合、

就業日の始業時刻、終業時刻を就業規則または勤務割表(シフト表)にて特定する必要がありますが、

いったん指定された労働日や労働時間を変更(シフト変更)することは原則許されません。

他の社員の有給取得や欠勤対応によるシフト変更も許されないほど厳しい制度のため、運用の際には注意が必要です。

変形労働時間制の導入のご相談、就業規則や労使協定のご相談は、

当法人担当またはお問い合わせまでお寄せください。

HIROSHIMA WORK STYLE CONFERENCE 開催報告

去る10月18日(火)に「HIROSHIMA WORK STYLE CONFERENCE」がクレドホール(基町クレド11階)にて開催されました。

受賞された企業の働き方改革の実践内容や、小室淑恵氏を招いた講演会など、

大変有意義な時間となりました!

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を促進するため、

毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報を行っています。

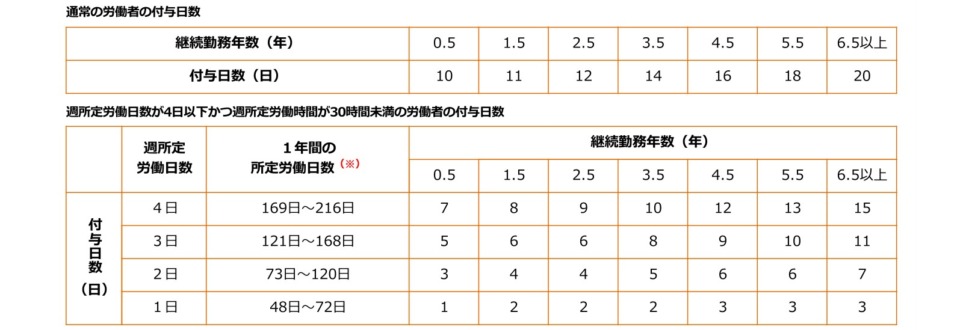

「年次有給休暇」の付与日数は法律で決まっています

労働基準法において、労働者は、

①雇い入れから6か月継続して雇われている

②全労働日の8割以上出勤している

この2点を満たせば、年休を取得することができます。

年休は、業種・業態にかかわらず、また、正社員・パートタイムなどの区分なく、

一定の要件を満たすすべての労働者に対して付与されます。

また、労働者が年休を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、

使用者は指定された日に年休を与えなければいけません。

ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利が認められています。

※使用者による休暇日の変更が認められるのは、例えば同じ日に大勢の労働者が同時に休暇指定した場合などです。

「業務多忙の時期だから」などの理由は認められません。

年休取得の現状

政府は、令和7年までに年休の取得率を70%とすることを目標に掲げています。

一方で、令和2年に年休の取得率は56.6%と過去最高になったものの、目標の70%には届いていない状況です。

また、業種別にみると「電気・ガス・水道業」「情報通信業」では70%に近い取得率である一方、

「宿泊業・飲食サービス業」では約45%と低い水準に止まっています。

働く人のライフ・ワーク・バランスの実現のためには、企業が自社の状況や課題を踏まえ、

年休を取りやすい環境づくりを継続して行うことが重要です。

年休を取りやすい仕組みづくり

平成31年4月改正の労働基準法により、使用者は、法定の年休が10日以上のすべての労働者に対し、

毎年5日間、確実に年休を取得させることが必要となりました。

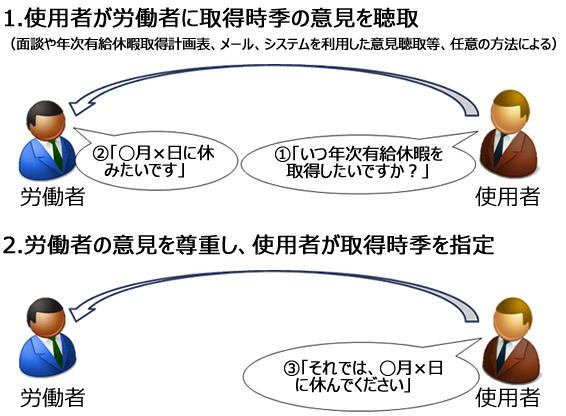

5日年休を取得する方法は、「労働者自らの請求」「年休の計画的付与」「使用者による時季指定」があります。

「使用者による時季指定」とは、労働者ごとに、労働者の意見を聴取し、

できる限り希望に沿った時季になるよう意見を尊重した上で、使用者が休暇の取得時季を指定する方法です。

「確実に5日間年休を取得する」とは、「毎年5日間年休を取得すればいい」というものではありません。

本来、付与された有休はすべて取得されるべきものです。

使用者は、土日祝日などに年休を合わせて連続休暇にする「プラスワン休暇」の実施促進や、

年休の計画的付与制度の導入、時間単位で年休を取得できる制度の導入などにより、

より多くの年休取得ができる環境を整えていきましょう。

企業向け自己診断(働き方・休み方改善ポータルサイト)

また、年休の取得促進への取組や制度整備に対して、助成金が出る場合がありますので、

制度整備、就業規則の点検などはお気軽に当法人までお寄せください。

<参考リンク>

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚労省HP)

【長時間労働の改善に向けて】トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター開設

厚生労働省は、8月1日に「トラック運転者の長時間労働改善相談センター」を開設しました。

相談センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談や、運送事業者からの労務管理上の完全や作業環境の改善に関する相談に対応します。

また、利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施します。

例えば、

「ドライバーの時間外労働の上限規制、何から手を付ければいいのか」

「荷主の立場でできる改善はあるのか」

「ドライバーの運転時間に限度があるか?」

「荷待ち時間の削減をどう進めたらいいか」など、困っていることを相談してみましょう。

◆「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」概要

[設置期間]令和4年8月1日(月)~令和5年3月31日(金)

[開所日時]月~金曜日の9時~17時(祝日・年末年始、12時~13時を除く)

[相談料] 無料

[相談方法]電話またはウェブサイトからの問い合わせ

電話:(西日本)0120-625-109 (東日本)0120-763-420

ウェブサイト:https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/consultation/

これを機に、長時間労働の改善について考えてみてはいかがでしょうか。

労働時間の設定の改善や長時間労働の改善、関連する助成金等については、

お気軽に当法人までお寄せください。

<参考リンク>

お問い合わせ

フクシマ社会保険労務士法人は、長年の経験と裏打ちされた実績、数多い労務士による多面的なアプローチで、お客様をトータルサポートいたします。

ぜひ一度ご相談ください。